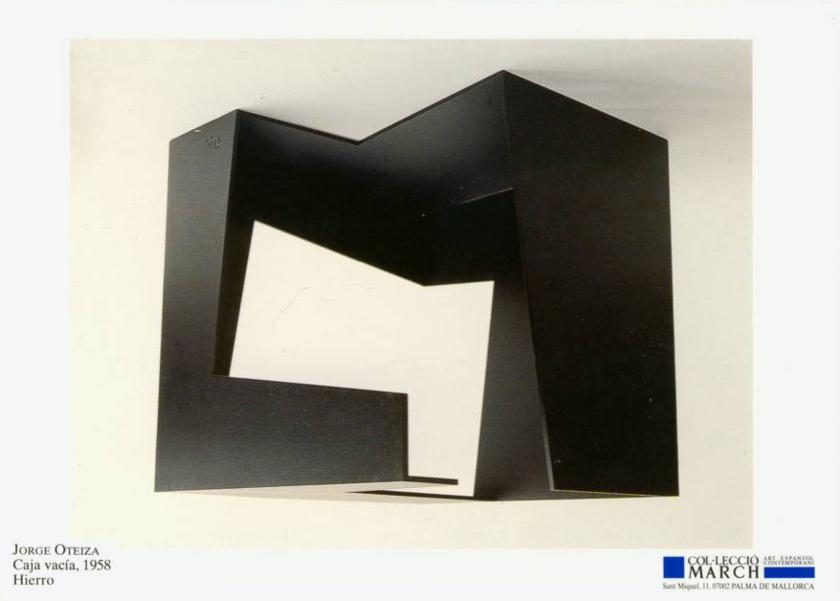

Entre los muchos museos que he aprendido a amar por constancia, el de Bellas Artes de Bilbao, algunas zonas áridas del Prado que se han vuelto amables, aparecen otros que son fogonazos, pasiones súbitas, lugares en los que una única vez ha bastado, lugares que si ellos me dicen ven lo voy a dejar todo, como el museo Sorolla en su casa de Madrid, la Hamburger Bahnhof de este pasado verano, la Fundación-Museo Jorge Oteiza en Alzuza o, y de esto va esto, el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, donde por cierto había un Oteiza. Desde el tren, desde el autobús, los paisajes parecen casas de muñecas lugares donde extenderte como Gulliver y alcanzar cualquier lejano espacio con la mano, sierras horizontales, vegas interminables, todo parece una pequeña miniatura, una caja de música donde las piedras y los espacios son accesibles, donde acostarte, et in Arcadia ego. El museo de Cuenca ofrece la misma experiencia, el lugar donde fuimos alcanzados por la felicidad sabiendo, como sabe Jean-Luc Picard desde que encontró a los Borg, que «toda esperanza es fútil».

También recogí un par de impresos y compré algunas postales.